J’ai lâché l’affaire des shonen nekketsu depuis bien longtemps. C’est le combo One Piece/Fairy Tail qui m’a achevé : le premier parce que c’est génial, mais aussi terriblement long, et donc frustrant (je n’ai clairement pas le temps de lire 90 tomes de manga ou de regarder 700 épisodes de série) ; le second parce que c’est clichetoneux au possible, une caricature de ce que le genre peut produire de plus standardisé. Je ne me suis replongé dans l’exercice que pour Demon Slayer, et vous savez ce que j’en pense (première saison bonne, manga médiocre ; mais au moins c’était pas long).

Et voilà que, fin 2021, s’est présentée l’opportunité d’un projet secret autour d’une des licences les plus populaires du moment : My Hero Academia ! Mon épouse, sanctifié soit son nom, une femme aimante dont la sagacité n’est égalée que par le goût artistique, exulta sur le champ : « Tu vas voir c’est trop d’la balle », me dit-elle alors en fine connaisseuse du panorama nippono-séquentiel contemporain (elle a regardé absolument toutes les séries animées diffusées sur Netflix).

Je me suis donc attelé à la lecture du manga, dont j’ai terminé quinze tomes sur la trentaine publiés à ce jour. En parallèle, j’ai vu les deux premières saisons de la série télé. Je suis à présent armé pour en parler, ainsi donc verdict.

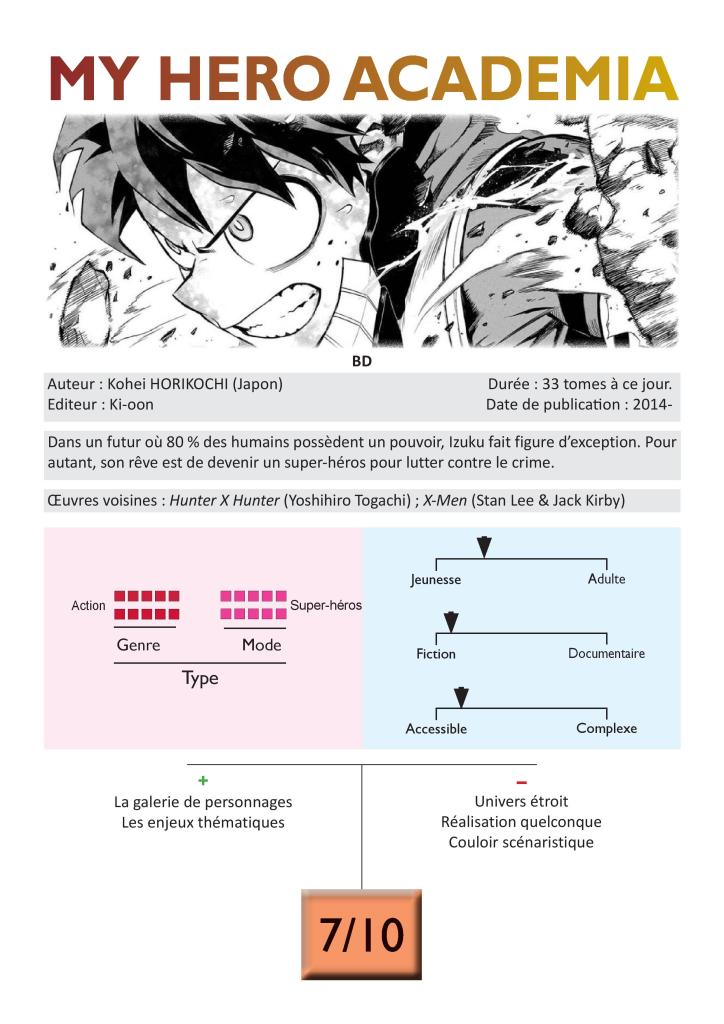

En gros, de shonen sympa mais quelconque (univers, déroulement narratif, dessin, découpage…) My Hero Academia devient intéressant, puis même excellent, de manière très progressive. La situation de départ est rigolote : dans un futur proche, 80 % de la population mondiale a développé un pouvoir nommé « Alter » qui se révèle dans l’enfance. Et ça peut prendre plein de formes, des plus classiques (force démesurée, vitesse, pouvoir élémentaire type feu/glace/électricité…) aux plus étonnantes (avatar maléfique, fabrication de matière ex nihilo), voire pour certaines complètement pétées (dérouler des bandes de scotch, manipuler le son avec des prises jack qui pendent des oreilles…). De fait, une profession autrefois cantonnée aux BD pour ados a fait son apparition officielle : super-héros ! Pourquoi ? Parce que les Alters poussent également quantité d’individus à commettre des exactions. L’apparition des Alters est donc à la fois une bénédiction et une malédiction dans le monde de MHA, puisqu’elle n’a fait qu’amplifier un chaos latent dans lequel moralité et violation de la loi s’affrontent – de manière assez manichéenne, on va pas se mentir.

Toutefois, l’intérêt de cette situation initiale est ailleurs pour l’auteur Kohei Horikoshi, et à mon sens il est double. Comme dans toute bonne fiction, il y a un entrelacement harmonieux entre la dimension thématique et la dimension narrative.

En premier lieu, l’intérêt de cette histoire dans sa dimension thématique, c’est de mettre en scène le rapport qu’entretiennent la culture pop japonaise et son homologue américaine. Le personnage central, sous cet angle, est All Might, le n°1 des super-héros et celui qui dispose de l’Alter le plus puissant (une super-force, tout simplement), dont la représentation physique et les capacités font immanquablement penser aux super-héros de comics américains, dont il est une référence sans équivoque jusque dans son patronyme anglicisé et sa devise (« La Cavalerie est là », référence directe à l’histoire des Etats-Unis). Tout le propos du début du manga, c’est qu’All Might est un héros vieillissant qui se cherche un successeur à qui transmettre son pouvoir – ce sera le protagoniste dépourvu d’Alter mais rêvant de devenir un super-héros, Izuku Midoriya. Ce dernier endosse le rôle du « réceptacle », à la fois susceptible de recevoir cet héritage parce qu’il a toutes les qualités du héros de shonen nekketsu à la sauce Jump (courageux, persévérant, déterminé, altruiste…), et dépassé par ce legs qui se transforme en fardeau trop lourd à porter (son corps d’adolescent ne supporte pas la puissance de l’Alter d’All Might). Difficile de ne pas lire dans cette situation celle de l’auteur lui-même : jeune dessinateur fan de comics, il oeuvre dans l’ombre des maîtres américains et cherche sa voix propre avec la crainte de ne pas être à la hauteur d’une culture populaire qui le fascine autant qu’elle le dépasse. On pourrait presque y transposer une lecture de toute l’histoire du manga, et de l’influence continue de la BD étrangère sur son évolution (depuis les BD européennes publiées par des expatriés au début du XXe siècle jusqu’à l’explosion du story-manga dans le sillage d’un Tezuka qui se reconnaissait totalement influencé par Disney et Chaplin).

L’intérêt dans sa dimension narrative, c’est la création d’une incroyable galerie de personnages. Horikoshi s’éclate à inventer des tas d’Alters, les personnalités qui collent à ces Alters, puis les character designs qui vont avec, puis les costumes qui vont avec le chara design. C’est réussi la plupart du temps, surtout dans la mesure où il m’apparaît presque certain qu’il a créé les personnages bien avant d’esquisser la moindre intrigue. Ils sont jetés là, et l’auteur les regarde évoluer en développant vaguement des arcs narratifs dans lesquels on constatera qui se débrouille comment. Cela rend les trajectoires des personnages intéressantes car imprévisibles, bien qu’une poignée d’entre eux bénéficient d’un soin particulier parce qu’ils constituent le coeur de l’histoire – surtout Izuku, All Might et Bakugo, qui en constituent également le coeur thématique. Et quoi de mieux que de plonger tous ces personnages dans un contexte scolaire (un lycée de super-héros) pour mélanger tout ça ?

(note perso : la résonance avec l’histoire que je suis en train d’écrire et que je couve depuis 2018 – une université pour « enfants spéciaux » fondée par Marie Curie dans les années 1930 – n’est sans doute pas étrangère à l’intérêt que j’ai porté à MHA)

Alors attention : j’ai pas dit que c’était exempt de stéréotypes. On retrouve des personnages aux comportements attendus (féminins notamment). Vous allez aussi constater que l’intrigue est plate. C’est un vrai couloir qui reboucle la même situation : épreuve scolaire / des méchants débarquent / sauvetage de dernière minute. Et puis l’univers n’est pas très développé (et vaut mieux pas parce que les incohérences fuseraient en un quart de seconde). Et puis le trait n’a rien d’extraordinaire, ça s’affine au bout de quelques tomes (quand l’auteur se met à bosser avec cinq assistants…). Et puis y a rien de spécial dans le découpage. Enfin bref, la réalisation ne va pas vous estomaquer.

Disons que vous allez retrouver plein de clichés, et plein de petites surprises à la fois. Le super-vilain Stain, qui donne une dimension plus politique à l’univers proposé – en révélant les failles morales des protagonistes, un peu à la Rorshach dans Watchmen ou Magneto dans X-Men – se révélera un parfait exemple des finesses qui peuvent se planquer sous les ficelles grossières. C’est ce qui donne à cette saga un goût de « reviens-y » permanent.

Un dernier mot sur la série télé : elle adapte fort bien le matériau de base, en y amenant du dynamisme, en gommant des longueurs, en colorant ce monde qui demandait à l’être. Efficace.