Au départ, le surréalisme a tout pour me déplaire : c’est un procédé artistique basé sur le « psychisme », qui entend s’affranchir de la raison pour exprimer sans contraintes le fonctionnement supposé « réel » de la pensée de l’artiste, directement déballé en provenance des tréfonds du cerveau, lequel est censé détenir dans une partie cachée (le subconscient) les motivations profondes des comportements des individus.

Bref, c’est le versant artistique de la psychanalyse, et c’est peu dire que je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas faire un inventaire complet de mes doutes au sujet de cette « discipline » et du processus qui m’y a mené, mais pour résumer je n’ai aucune raison de croire en l’existence d’un sens caché de nos actes qui aurait un caractère d’authenticité dans cette sorte de mille-feuille symbolique, pour l’essentiel sexuel, auquel Freud a essayé de nous faire croire.

Par conséquent, la critique psychanalytique des œuvres me laisse de marbre, et je suis souvent atterré de voir que des gens aussi intéressants que Roland Barthes ou Benoît Peeters s’y sont adonnés : avec une telle approche, c’est bien simple, on peut faire dire absolument n’importe quoi à n’importe quel élément de n’importe quelle oeuvre. On peut accoucher de délires interprétatifs complets, qui passent à côté de tous les aspects techniques, narratifs, idéels, bref tout le pendant « raisonné » de l’acte créatif. Et je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a qu’un usage conscient de la raison dans la création artistique, c’est même tout le contraire : j’estime que la partie inconsciente du processus est largement majoritaire. Par contre, je ne crois pas du tout qu’elle soit issue d’un bouillon primordial inintelligible pour le commun des mortels, et que la psychanalyse viendrait « révéler ». Il y a une énorme part d’inconscient dans tout acte, et l’acte créatif ne fait pas exception, mais il n’y a là que des processus mentaux certes complexes mais lisibles (identification, mimétisme, cognition, réflexion) dont tout un tas de causes nous échappe sans que ça soit grave. On peut donc parfaitement analyser chaque élément de chaque oeuvre, tout en restant prudent dans notre interprétation et en avouant notre ignorance sur l’intentionnalité de l’auteur – qui, définitivement, n’est pas notre affaire.

Donc, vous l’aurez compris, j’ai tout pour être fâché avec le surréalisme. Pour autant, quand il n’y a pas de volonté de « faire sens » ou de « révéler » quoi que ce soit sous forme de « messages cachés », mais simplement de faire sortir, un peu brut de décoffrage, des images et des idées fortes, avec un contrôle minimal de l’auteur sur sa propre psyché, j’aime assez son utilisation dans les arts narratifs, surtout visuels. Cela peut donner, comme chez Buñuel, Dali, Miro, des choses splendides, qui impressionnent l’esprit. J’ai beaucoup plus de mal avec André Breton bien sûr, et son principe d’écriture automatique que je trouve débile – principe qui a d’ailleurs été critiqué par plein d’auteurs que j’adore et qui ont pourtant participé au surréalisme, comme Queneau ou Prévert.

Trêve de bavardages, voici donc trois œuvres – deux jeux vidéo et une BD – récemment côtoyées et relevant à mon sens du versant intéressant du surréalisme.

J’ai abordé ce petit jeu avec une confiance aveugle en son éditeur, Annapurna Interactive, qui a publié deux des œuvres vidéoludiques majeures de ces dernières années en matière d’exploration poétique et subtile : What Remains of Edith Finch et Outer Wilds, ce dernier étant sans doute dans le Top 5 de mes jeux vidéo préférés depuis 3-4 ans.

On est cette fois-ci en présence d’un puzzle narratif qui va allègrement piocher son imagerie dans les religions, mythes et légendes, réactualisées dans un creuset alchimique et ésotérique. Le récit qui nous est fait de ce petit garçon à la recherche de cinq fruits et autant de couleurs pour affronter un gros monstre d’inspiration amérindienne, le « Gorogoa » du titre, laisse penser que c’est un combat tout autant symbolique qu’intérieur. D’ailleurs, tout ce que je vous livre là est déjà de la libre interprétation : il n’y a aucun texte et aucune parole, ce qui est une des forces de l’exercice puisque cela tend à rendre l’appréhension plus large, l’histoire plus universelle.

Pour autant, ce qui est réellement original au-delà de l’aspect visuel sympathique et de la caisse à symboles, c’est la mécanique de base du puzzle : on a quatre cases de tailles égales, organisées en carré, et tout le jeu consiste à faire transiter des éléments (par exemple le protagoniste, mais pas que) d’une case à l’autre, en réorganisant continuellement leur juxtaposition. C’est une jolie mécanique, qui lorgne du côté de la BD, voilà qui n’est pas pour me déplaire. Après… est-elle profonde en plus d’être jolie ? Je pense que non, mais on verra si ça ouvre la voie à des exemples similaires (pour l’instant, trois ans après la sortie du jeu, plutôt pas). Le truc c’est que l’ensemble des variations de gameplay tient sur un temps de jeu aux alentours de deux heures, et c’est normal car je ne vois pas bien ce qui aurait pu être ajouté sans que ça devienne redondant.

Donc bloquez-vous une soirée, faites-le parce que c’est très plaisant, mais n’en attendez pas une révolution intérieure (contrairement à la majorité de la presse branchouille qui l’a trouvé fôÔôrmidable).

Vous ne connaissez pas les jeux Rusty Lake ? Haaan, comment vous craignez ! L’équipe de Rusty Lake (développeurs et éditeurs), c’est tout simplement les meilleurs auteurs d’escape games du monde et de l’histoire, tous supports confondus. Non je ne plaisante pas. Et si je vous disais maintenant que la majorité de leurs jeux peut se faire gratuitement sur navigateur à partir de leur site, et que même les quelques-uns qui sont payants s’achètent sur Steam pour une poignée d’euros ? Vous êtes toujours là et pas encore en train d’y jouer ? Mais vous perdez votre temps, ma parole !

Après quelques jeux, vous reconnaîtrez immédiatement la patte graphique du studio, et aussi ses obsessions pour les univers surréalistes et glauques, pour les psychoses inavouables, les personnages torturés, les animaux-totem et les histoires qui vous mènent au bord de la folie. D’ailleurs tous les jeux se partagent un même lore, un monde de fiction avec sa propre cohérence interne. Voilà une utilisation merveilleuse du symbolisme : toujours visuelle et émotionnelle, jamais lourdingue et explicative. J’ai vécu de purs moments de terreur dans certains jeux Rusty Lake, parfois des moments de surprise, de rire, et bien sûr beaucoup de moments de plaisir ludique, avec des énigmes toujours hyper bien pensées et dosées. Moi qui suis auteur d’escape games, j’adorerais avoir la moitié de leur inventivité en la matière (et j’avoue que parfois, je leur pique même quelques idées).

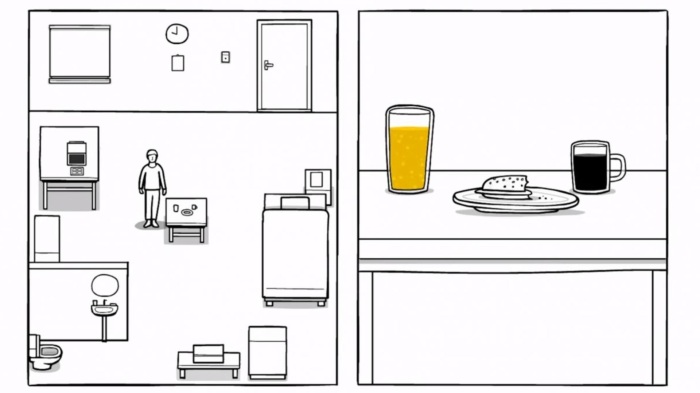

Bref, The White Door est un Rusty Lake mineur, mais très bien quand même. Pour une fois, les mécaniques ont été un peu repensées. On a une base classique : il faut s’évader d’une pièce – on incarne un patient dans un asile, enfermé dans sa chambre – et pour cela résoudre un certain nombre d’énigmes qui se révéleront connectées entre elles pour fournir une cohérence finale. Mais il y a aussi des variations, notamment la présentation en quasi noir et blanc, avec deux écrans juxtaposés, l’un en vue du dessus qui permet de faire évoluer le personnage comme sur un plan, l’autre en vue subjective qui permet d’entrer dans le détail des éléments avec lesquels interagir. L’intrigue est découpée en 7 jours, et comme d’habitude chez Rusty Lake, la narration qui semble au départ confuse et sans aucune direction révèle son sens au fur et à mesure, jusqu’à une reconstitution certes déductive mais assez complète de la situation. C’est magistral comme toujours mais comme on s’habitue trop à la perfection, on peut être un peu regardant sur quelques détails – notamment une énigme, ou même pas une énigme mais une action à effectuer qui est franchement mal dosée au milieu du jeu (4e jour) et m’a bêtement bloqué pendant bien trop longtemps. Sinon, comptez à peu près 3 heures pour le boucler.

Finissons avec cette étonnante BD, peut-être une des meilleures qu’ait jamais faites Frederik Peeters, ce qui n’est pas peu dire. Ceux qui me connaissent savent sans doute ma grande admiration pour le dessinateur suisse, notamment depuis Lupus (Atrabile, 2003-2006) qui est dans mon Top 20 BD de tous les temps. J’ai un peu moins apprécié sa carrière récente toutefois, par exemple sa série de science-fiction Aâma (Gallimard, 2011-2014), qui est « bien mais pas top », la faute à un dessin moins convainquant et trop lisse, ou encore L’Homme gribouillé (Delcourt, 2018) avec Serge Lehman au scénario, qui m’a autant déçu que mon attente était forte.

Au sujet de cette dernière, il semblerait que je sois le seul humain sur Terre à ne pas avoir aimé, alors prenez mon avis avec des pincettes, mais la lecture de Saccage ici-présent me fait mieux comprendre ce qui s’est passé : il me semble qu’avec L’Homme gribouillé, Peeters a atteint ce moment de la vie de certains grands artistes, où la maîtrise technique est telle qu’on en vient à singer, caricaturer, paraphraser en quelque sorte son propre style. C’est l’effet « Château ambulant » miyazakien en quelque sorte : on veut faire aussi bien et aussi beau que Chihiro, et on le fait, mais du coup ça revêt une allure un peu forcée, un peu fourre-tout.

Saccage tendrait à me confirmer cette impression, parce que Peeters décide d’y mettre tout en vrac, de laisser exploser son style, de balancer tout artifice narratif, et de nous livrer nues et crues les visions d’apocalypses qui lui sortent de la tête (selon un processus qu’il explique lui-même fort bien en préface de l’ouvrage). En effet, jugez plutôt : nous avons là des cases sur planches complètes en vis-à-vis, dans un format à l’italienne, totalement muettes (pas de dialogues, pas d’onomatopées, pas de récitatifs), sans trame narrative claire et bourrées d’une imagerie surréaliste violente, voire morbide. Peeters a toujours laissé de la place à l’imaginaire, au poétique et à l’expérimental, jusque dans ses histoires les plus classiques comme Les Pilules bleues, mais là c’est un festival de renversements, un vrai… saccage, en somme.

Cependant, cette BD ne devient jamais un exercice de style abscons, et ce pour une raison qui nous renvoie à ma diatribe anti-surréalisme ci-dessus : c’est que Peeters ne peut s’empêcher de structurer un tant soit peu son intrigue. En effet, il y a bien une intrigue, et elle est intelligible : simplement, elle est vague, soumise à interprétation, dans les sens à la fois symbolique (qu’est-ce qui représente quoi dans ces cases incroyables ?) et mécanique (qu’est-ce qui se passe en vrai, quelle est la continuité narrative d’une case à l’autre ?). Ainsi, on a affaire à quelque chose de bien moins solide que les parangons du genre, comme le Pinocchio de Winshluss ou Là où vont nos pères de Shaun Tan, mais malgré tout une trame se dessine, tant bien que mal. D’ailleurs, symptomatiquement, on trouve des séparations chapitrées de 1 à 4, et donc bien une progression narrative.

Par ailleurs, Peeters a l’intelligence suprême de contextualiser son oeuvre en l’intégrant dans un vaste réseau de modèles – ce que tout auteur honnête devrait être en mesure de faire. Ainsi, vous trouverez en postface une liste énorme de noms d’artistes qui ont influencé ses propres visions : de mémoire on retrouve des gens comme Lynch, Dali, Miyazaki, Charles Burns, etc. Et c’est extraordinaire ce qui se passe à la lecture de cette liste : à chaque nom qu’on égraine, on est capable de retracer le lien. « Ah mais oui, se dit-on, c’est vrai que dans telle ou telle case, on sentait l’hérédité de tel ou tel artiste. » Et le mieux, c’est que ça n’enlève rien à la singularité du travail de Peeters ; bien au contraire ça la renforce, puisque admettre la parentalité entre son propre univers visuel et cette palanquée d’influences, ça ne fait qu’accentuer la beauté de son style à lui – qui n’est autre que la fusion de toutes ces influences, comme n’importe quel style.

Disons un mot enfin de la qualité des dessins et celle, notamment, de la colorisation : c’est stupéfiant, c’est d’une beauté qui, pour les connaisseurs, peut rappeler le splendide minimalisme d’un Edgar Jacobs dans Le Rayon U. Des éclairs bleus crépitants en à-plats lézardés traversent des étendues volontairement ternes aux textures volumiques, des degrés de réalismes épars se côtoient sans heurts grâce aux teintes et à la composition, souvent inspirée de l’art pictural classique. C’est magistral, tout simplement.

[…] réserves à l’égard d’un des bons puzzle games de ces dernières années, le charmant Gorogoa, dont j’ai pu dire que c’était un jeu malgré tout limité, et qu’il ne […]

J’aimeJ’aime

[…] vos larmes en apprenant que d’autres pépites du même studio (Hotel, Roots, Paradise, The White Door dont j’ai déjà parlé ici), sont également disponibles à des tarifs dérisoires. Pour […]

J’aimeJ’aime

[…] auteur BD qui est un décalque transparent de Peeters lui-même (son œuvre précédente Saccage est décrite dans le récit sans l’ombre d’un doute) est surtout un insupportable bobo […]

J’aimeJ’aime